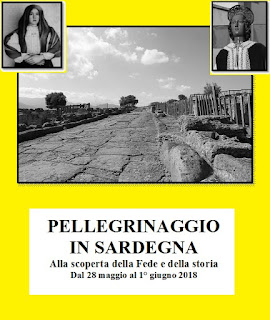

Alla scoperta della Fede

e della storia

La Sardegna è

un’isola che fu abitata dall’uomo fin dall’inizio dei tempi. Segno solo i siti

nuragici (“Su Nuraxi” di Barumini), poi successivamente dai Fenici (antica

città di Nora), dei Greci (Tharros) e dei Romani (Cagliari). Qual è la

religiosità degli inizi? Quando l’annuncio del Vangelo giunse in Sardegna?

Varie erano le religione presenti: le divinità romane, quelle

fenice-cartaginesi, le divinità autoctone (specialmente nelle zone centrali).

Tra le religioni un posto a sé aveva il giudaismo, portato dagli ebrei giunti

nell’isola con la diaspora, o mandati in esilio. La comunità ebraica più

numerosa si trovava a Cagliari (Kalaris). Il Vangelo giunse in Sardegna per

mezzo di ebrei convertiti, commercianti, militari marinai, schiavi, esiliati.

La fede cristiana si diffuse dapprima nelle città costiere (Cagliari, Nora,

Sant’Antioco, Tharros, Olbia, Porto Torres), poi nell’entroterra. Prima si

ebbero comunità giudeo-cristiane, poi solo cristiani convertiti dalle religioni

pagane. Ai primi cristiani indigeni si aggiunsero quelli mandati in esilio.

Numerosi furono inviati nel 174 dall’imperatore Marco Aurelio. Fra questi Callisto

papa, Ponziano papa, il sacerdote Ippolito, e Antioco del Sulcis

condannati “ad metalla” ai lavori forzati

nelle miniere. I cristiani furono perseguitati in Sardegna come in tutto il

resto dell'impero romano, e anche i sardi ebbero i loro martiri: Simplicio,

Gavino, Lussorio e Saturno, condannati a morte tra il III e IV secolo d.C.,

sotto

Diocleziano. Luoghi della fede degli inizi si trovano a Cagliari e a

Sant’Antioco (con la stupenda catacomba, già necropoli cartaginese). Il Santuario dei

Ss. Martiri in Cagliari è un luogo singolare che vuole raccogliere la memoria

dei primi cristiani dell’antica Kalaris

e dell’intera isola. Nel 455 i Vandali dopo aver saccheggiato Roma, occuparono

la Sardegna, rimanendoci sino al 534. I re vandalici, stabilitisi in Africa

settentrionale, professavano l'Arianesimo, combattuto dalla chiesa di Roma, e

utilizzarono la Sardegna come terra di esilio per quei cristiani

cattolici. Così nell'Isola arrivarono numerosi vescovi e monaci che svolsero

un'intensa opera di evangelizzazione nei confronti delle popolazioni sarde

ancora legate a forme antiche di religiosità e a riti pagani. Durante il

dominio dei vandali due sardi divennero papi: Ilario (461-468) e Simmaco

(498-514).

La Sardegna è

un’isola che fu abitata dall’uomo fin dall’inizio dei tempi. Segno solo i siti

nuragici (“Su Nuraxi” di Barumini), poi successivamente dai Fenici (antica

città di Nora), dei Greci (Tharros) e dei Romani (Cagliari). Qual è la

religiosità degli inizi? Quando l’annuncio del Vangelo giunse in Sardegna?

Varie erano le religione presenti: le divinità romane, quelle

fenice-cartaginesi, le divinità autoctone (specialmente nelle zone centrali).

Tra le religioni un posto a sé aveva il giudaismo, portato dagli ebrei giunti

nell’isola con la diaspora, o mandati in esilio. La comunità ebraica più

numerosa si trovava a Cagliari (Kalaris). Il Vangelo giunse in Sardegna per

mezzo di ebrei convertiti, commercianti, militari marinai, schiavi, esiliati.

La fede cristiana si diffuse dapprima nelle città costiere (Cagliari, Nora,

Sant’Antioco, Tharros, Olbia, Porto Torres), poi nell’entroterra. Prima si

ebbero comunità giudeo-cristiane, poi solo cristiani convertiti dalle religioni

pagane. Ai primi cristiani indigeni si aggiunsero quelli mandati in esilio.

Numerosi furono inviati nel 174 dall’imperatore Marco Aurelio. Fra questi Callisto

papa, Ponziano papa, il sacerdote Ippolito, e Antioco del Sulcis

condannati “ad metalla” ai lavori forzati

nelle miniere. I cristiani furono perseguitati in Sardegna come in tutto il

resto dell'impero romano, e anche i sardi ebbero i loro martiri: Simplicio,

Gavino, Lussorio e Saturno, condannati a morte tra il III e IV secolo d.C.,

sotto

Diocleziano. Luoghi della fede degli inizi si trovano a Cagliari e a

Sant’Antioco (con la stupenda catacomba, già necropoli cartaginese). Il Santuario dei

Ss. Martiri in Cagliari è un luogo singolare che vuole raccogliere la memoria

dei primi cristiani dell’antica Kalaris

e dell’intera isola. Nel 455 i Vandali dopo aver saccheggiato Roma, occuparono

la Sardegna, rimanendoci sino al 534. I re vandalici, stabilitisi in Africa

settentrionale, professavano l'Arianesimo, combattuto dalla chiesa di Roma, e

utilizzarono la Sardegna come terra di esilio per quei cristiani

cattolici. Così nell'Isola arrivarono numerosi vescovi e monaci che svolsero

un'intensa opera di evangelizzazione nei confronti delle popolazioni sarde

ancora legate a forme antiche di religiosità e a riti pagani. Durante il

dominio dei vandali due sardi divennero papi: Ilario (461-468) e Simmaco

(498-514).

N el VI secolo i

Bizantini, cacciati i Vandali, annettono all’ impero la

Sardegna. Il monachesimo orientale influì in Sardegna sul culto e sulla

liturgia, specialmente per la devozione a santi. Un segno di questi culti

particolari è la diffusione del culto per l’imperatore Costantino e per sua

madre Elena. Eredità di questo periodo è il santuario di Santu Antinu a Sedilo, rimaneggiato nel

XVI secolo. Tra il 590 e il 604 grande incremento alla diffusione della fede

cristiana, specialmente nel centro-Sardegna, fu dato dall’invio di missionari

da parte di papa san Gregorio Magno. Nel corso dell'VIII e IX secolo la vita

dei paesi del Mediterraneo fu sconvolta dall'espansione degli Arabi. La

Sardegna, perso ogni contatto con Bisanzio, restò isolata di fronte agli

attacchi dei saraceni: i centri costieri venivano continuamente saccheggiati,

gli abitanti catturati e venduti come schiavi.

el VI secolo i

Bizantini, cacciati i Vandali, annettono all’ impero la

Sardegna. Il monachesimo orientale influì in Sardegna sul culto e sulla

liturgia, specialmente per la devozione a santi. Un segno di questi culti

particolari è la diffusione del culto per l’imperatore Costantino e per sua

madre Elena. Eredità di questo periodo è il santuario di Santu Antinu a Sedilo, rimaneggiato nel

XVI secolo. Tra il 590 e il 604 grande incremento alla diffusione della fede

cristiana, specialmente nel centro-Sardegna, fu dato dall’invio di missionari

da parte di papa san Gregorio Magno. Nel corso dell'VIII e IX secolo la vita

dei paesi del Mediterraneo fu sconvolta dall'espansione degli Arabi. La

Sardegna, perso ogni contatto con Bisanzio, restò isolata di fronte agli

attacchi dei saraceni: i centri costieri venivano continuamente saccheggiati,

gli abitanti catturati e venduti come schiavi.

el VI secolo i

Bizantini, cacciati i Vandali, annettono all’ impero la

Sardegna. Il monachesimo orientale influì in Sardegna sul culto e sulla

liturgia, specialmente per la devozione a santi. Un segno di questi culti

particolari è la diffusione del culto per l’imperatore Costantino e per sua

madre Elena. Eredità di questo periodo è il santuario di Santu Antinu a Sedilo, rimaneggiato nel

XVI secolo. Tra il 590 e il 604 grande incremento alla diffusione della fede

cristiana, specialmente nel centro-Sardegna, fu dato dall’invio di missionari

da parte di papa san Gregorio Magno. Nel corso dell'VIII e IX secolo la vita

dei paesi del Mediterraneo fu sconvolta dall'espansione degli Arabi. La

Sardegna, perso ogni contatto con Bisanzio, restò isolata di fronte agli

attacchi dei saraceni: i centri costieri venivano continuamente saccheggiati,

gli abitanti catturati e venduti come schiavi.

el VI secolo i

Bizantini, cacciati i Vandali, annettono all’ impero la

Sardegna. Il monachesimo orientale influì in Sardegna sul culto e sulla

liturgia, specialmente per la devozione a santi. Un segno di questi culti

particolari è la diffusione del culto per l’imperatore Costantino e per sua

madre Elena. Eredità di questo periodo è il santuario di Santu Antinu a Sedilo, rimaneggiato nel

XVI secolo. Tra il 590 e il 604 grande incremento alla diffusione della fede

cristiana, specialmente nel centro-Sardegna, fu dato dall’invio di missionari

da parte di papa san Gregorio Magno. Nel corso dell'VIII e IX secolo la vita

dei paesi del Mediterraneo fu sconvolta dall'espansione degli Arabi. La

Sardegna, perso ogni contatto con Bisanzio, restò isolata di fronte agli

attacchi dei saraceni: i centri costieri venivano continuamente saccheggiati,

gli abitanti catturati e venduti come schiavi.

Fu questo evento che portò poi

alla nascita di Ordini come i Trinitari e Mercedari, quest’ultimo ancora

presente nel santuario di Bonaria dal 1335. Fu questa situazione che molto

probabilmente sta all'origine dei Giudicati: entità statuali autonome che

ebbero potere in Sardegna fra il IX ed il XV secolo. Dall'XI secolo arrivarono

in Sardegna per richiesta d ella chiesa di Roma, i primi monaci.

Per primi arrivarono i Benedettini di Montecassino (1064), poi i Vittorini

provenienti da Marsiglia (1089), i Camaldolesi (1105), i Vallombrosani (1128),

i Cistercensi. I monasteri, oltre ad essere centri di cultura, promossero la

costruzione di chiese e basiliche che abbellirono ed arricchirono le campagne

sarde. Nel 1015 gli Arabi tentarono nuovamente di occupare l’isola, in soccorso

dei Giudici vennero le Repubbliche marinare di Pisa e Genova e un secolo dopo

la Sardegna passò sotto il loro dominio. Fu in questo periodo che nel 1220

giunsero i Francescani a Sassari, Oristano e Cagliari. E nel 1294 i

Domenicani aprirono un convento a Cagliari nel rione di Villanova, divenendo

molto popolari per la predicazione e la diffusione del Rosario.

Queste presenze

segnarono tutta una fioritura – anche nei secoli successivi - di una santità

ancora oggi custodita a Cagliari: Ignazio da Laconi e  Salvatore da Horta.

Dal 1300 al 1700 la Sardegna passò sotto il dominio aragonese, e in questo

Salvatore da Horta.

Dal 1300 al 1700 la Sardegna passò sotto il dominio aragonese, e in questo

periodo vide la presenza di molti ordini religiosi: Agostiniani, Carmelitani,

Minimi, Servi di Maria, Gesuiti e Fatebenefratelli. È in questo periodo che l'arcivescovo

Francisco de Esquivel di Cagliari creò il Santuario dei Martiri. In

conseguenza dei trattati di Londra (1718) e dell’Aia (1720) la Sardegna passò

ai Savoia, e iniziò così la dominazione sabauda che portò l’isola a unirsi al

continente e a confluire infine nello stato italiano.

periodo vide la presenza di molti ordini religiosi: Agostiniani, Carmelitani,

Minimi, Servi di Maria, Gesuiti e Fatebenefratelli. È in questo periodo che l'arcivescovo

Francisco de Esquivel di Cagliari creò il Santuario dei Martiri. In

conseguenza dei trattati di Londra (1718) e dell’Aia (1720) la Sardegna passò

ai Savoia, e iniziò così la dominazione sabauda che portò l’isola a unirsi al

continente e a confluire infine nello stato italiano.

Salvatore da Horta.

Dal 1300 al 1700 la Sardegna passò sotto il dominio aragonese, e in questo

Salvatore da Horta.

Dal 1300 al 1700 la Sardegna passò sotto il dominio aragonese, e in questo

periodo vide la presenza di molti ordini religiosi: Agostiniani, Carmelitani,

Minimi, Servi di Maria, Gesuiti e Fatebenefratelli. È in questo periodo che l'arcivescovo

Francisco de Esquivel di Cagliari creò il Santuario dei Martiri. In

conseguenza dei trattati di Londra (1718) e dell’Aia (1720) la Sardegna passò

ai Savoia, e iniziò così la dominazione sabauda che portò l’isola a unirsi al

continente e a confluire infine nello stato italiano.

periodo vide la presenza di molti ordini religiosi: Agostiniani, Carmelitani,

Minimi, Servi di Maria, Gesuiti e Fatebenefratelli. È in questo periodo che l'arcivescovo

Francisco de Esquivel di Cagliari creò il Santuario dei Martiri. In

conseguenza dei trattati di Londra (1718) e dell’Aia (1720) la Sardegna passò

ai Savoia, e iniziò così la dominazione sabauda che portò l’isola a unirsi al

continente e a confluire infine nello stato italiano.

L’Ottocento in Sardegna

fu un periodo molto difficile per la fede e per la Chiesa a causa del nuove

correnti di pensiero e per le questioni civili che scuotevano l ’Italia

e l’Europa. Molte diocesi rimasero senza vescovo: Bosa e Ozieri per 25 anni;

Cagliari per 17; Nuoro per 15; Tempio 16; Oristano 11; Alghero 8; Sassari 7.

Nel 1868

poterono partecipare al Concilio Vaticano I, solo tre vescovi. Niente visite

pastorali e cresime durante gli anni di sede vacante. Questo portò a molte

conseguenze pastorali.

Con l’avvento

dell’unita d’Italia la Chiesa sarda visse in piena sintonia con le vicende

nazionali civili e religiose. Un frutto della fede in Sardegna e della ripresa

del Novecento fu la giovane martire dell’A.C. Antonia Mesina di

Orgosolo. L’ultimo testimone della fede riconosciuto dalla Chiesa in Sardegna è

Elisabetta Sanna, beatificata nel 2016.

Nessun commento:

Posta un commento